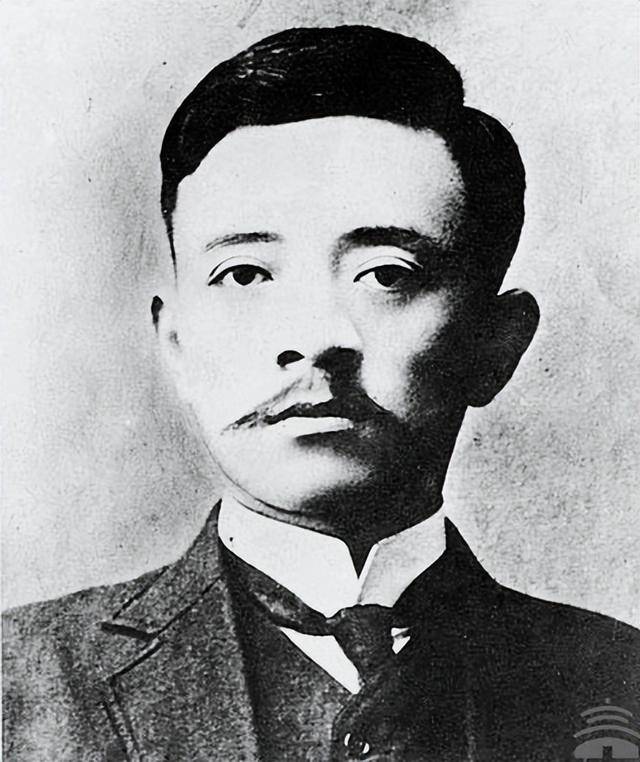

教仁 宋

为中国民主革命献身的先驱者。

Register of the Holy Name

- 30 years old

- Born on 1882-04-05 in China

- Passed on 1913-03-22 in China

宋教仁是中国近代著名的革命家、政治家,同盟会骨干成员,国民党创建人之一。他出生于湖南省桃源县,早年留学日本,接触到了西方的民主思想,并积极参与反清革命活动。宋教仁在同盟会中担任重要职务,致力于推翻清朝统治,建立民主共和国。辛亥革命后,他积极参与民国初期的政治活动,主张实行议会政治和政党政治,是国民党的重要领导人之一。

宋教仁的政治理念深受西方民主思想的影响,他主张通过和平手段实现政治改革,推动中国的现代化进程。然而,他的政治理想在当时的中国社会遭遇了巨大的阻力。1913年,宋教仁在上海火车站遭到暗杀,年仅31岁。他的遇刺震惊了全国,成为民国初年政治斗争的一个缩影。

宋教仁的一生虽然短暂,但他对中国民主革命的贡献不可磨灭。他的政治理念和牺牲精神激励了后来的革命者和改革者,成为中国近代史上一位重要的人物。

Path of Grace

- 1882April 5th

出生

宋教仁出生于湖南省桃源县。

湖南省桃源县

- 1904January 1th

留学日本

宋教仁赴日本留学,接触西方民主思想。

日本

- 1905January 1th

加入同盟会

宋教仁加入同盟会,成为革命骨干。

日本东京

- 1911October 10th

参与辛亥革命

宋教仁积极参与辛亥革命,推动清朝灭亡。

中国

- 1912August 25th

创建国民党

宋教仁参与创建国民党,主张议会政治。

北京

- 1913March 22th

遇刺身亡

宋教仁在上海火车站遭暗杀。

上海

Hall of Grace

Register of Return

"The only real treasure is in your head. Memories are better than diamonds."

- BOFM

黎建君:宋教仁自传

1882年4月5日(光绪八年二月十八日),我出生在湖南桃源离桃花源几公里的香冲,那天正好是中国传统节日清明。我的出生似乎预示我注定会为国人绘制一幅灿烂多彩的桃源梦想,但寻梦之旅注定风雨飘摇,泥泞满布。

那时民族主义的风潮正从欧陆猛烈吹向尘梦未醒的中国。在工业文明和民族主义双潮合击之下,二千年的儒教文化正在土崩瓦解,满清王朝的专制政权也摇摇欲坠。

毋庸讳言,我一生都是一个民族主义者,把古老的中国建成拥抱现代文明的民族国家是我一生的志向。记得甲午之战满清朝廷战败后,13岁的我曾跑到十几里外的桃花源放声痛哭,从那时起,挥师北伐推翻腐朽无能的满清成为我人生目标。

我们宋氏曾是香冲一带的旺族,到了祖辈时衰落下来。我有兄妹四人,一个哥哥,两个妹妹。父亲是乡间的教书先生,在小妹妹出生后不久去世,家中全靠母亲一人操持。我的母亲虽然埋没于乡里,但却是一个眼光长远的人,对于母亲,我一直心怀愧疚,但又无法报答一二。

1902年,我奉母命以第一名的成绩考入武昌文普通中学堂,我的人生轨迹从此彻底改变。

1903年8月,黄兴(当时叫黄庆午)从日本归国,在武昌各学校演说倡导反满革命。我得知消息后兴奋异常,急于想见他一面,谁知他却遭张之洞驱逐不得已离开武昌回了长沙。我毫不犹豫放弃学业到长沙追随黄兴,一起从事反清大业。

1903年11月,我们在长沙筹建华兴会,从此也开始了我们十年之期的兄弟情谊,谁也没想到,我们在湘江边的这次握手,竟掀起了华夏三千年未有的变局:结束了二千多年的王权专制,创立了亚洲第一共和国——中华民国。

1903年到1913年,我参与中国革命正好十年,这十年的主要事功有:参与创建革命三会,提出革命三策,起草二部宪法性质的临时约法,组建中国第一个现代意义的政党——国民党。

矢志反清,参与创建华兴会

1903年11月4日,黄兴以生日为名邀集刘揆一、章士钊、秦毓鎏、胡瑛、徐佛苏和我等12人在彭渊恂家中聚会,发起成立了国内第一个反清革命团体华兴会,以黄兴为会长,刘揆一、秦毓鎏和我为副会长。华兴会成员近500人,还联络有外围组织同仇会和哥老会等会党,骨干和成员遍布大江南北,长江上下,是一个具全国意义的革命团体。华兴会以“驱除鞑虏,复兴中华”为口号,以策反新军底层士兵为目标,剑锋直指腐朽暴虐的满清王朝。华兴会成立不久,即决定于1904年11月16日(农历十月十日)慈禧七十寿辰之际举行长沙起义,我具体负责沅江流域会党的动员和经费筹集。后在筹备过程中泄密事败,我于11月5日从常德来到省城偶遇曹亚伯得到起义事败的消息,曹嘱我赶快离开,11月7日,我搭船离开长沙前往上海,开始了自己长达6年的去国逃亡之旅。

扶桑六年,与同盟会的恩恩怨怨

1904年12月5日清晨,我从上海黄浦江乘海轮前往日本,13日,来到东京并在此居住下来,开启六年负笈扶桑求学问道的人生旅程。我在文普通中学堂留日同学资助下进入顺天中学学习日语和英语,同时,在留日的同学、同乡、同道中筹资创办《二十世纪之支那》,该刊于1905年6月24日出版,后来成为同盟会的会刊。而在之前的6月12日,我以宋炼之名正式进入日本法政大学学习法律。改名宋炼,是因长沙起义事败我成为朝廷钦犯,驻日使馆参赞马廷亮为帮我争取官费留学特以宋炼之名躲避朝廷追捕,而马也终因同情仁等革命党人遭满清朝廷革职查办,每念及此,心中愧然。

我是1905年7月19日与程家柽在宫崎滔天家听说孙逸仙不久会来日本,宫崎对孙逸仙赞赏有加,并说孙得到了日本政要犬养毅的大力资助。7月29日,华兴会流亡日本的领袖们来到黄庆午寓所,商议对于孙逸仙的问题,到黄处才知道孙黄已见面且黄庆午答应了联合一事。当天的商议,黄兴和陈天华赞同联合,刘揆一坚决反对,我没有表态,只强调会中既然有分歧,调和内部关系至为重要。在一片争吵中,8月20日下午二时,中国同盟会还是在东京赤坂区坂本珍弥家成立了。同盟会成立伊始,内部就矛盾重重,加之孙逸仙的刚愎自用,很快便分崩离析。

同盟会成立后,黄克强经常回国策动起义,孙逸仙则长期周游各国,他们把会务委托给我,我只好一边在法政大学学习,一边勉力维持同盟会的日常运行。矛盾的大爆发是1907年初,孙逸仙携带日商赞助同盟会巨款不辞而别,导致焦达峰等人是年秋另组共进会,10年2月,光复会宣告重新成立,至此,中国同盟会名存实亡。

在日六年,我把学习的重点放在西方各国政治经济制度方面,研究各国政治经济制度的优劣得失,翻译了大量的宪政理论著作。06年元月译《日本宪法》,2月译《露国之革命》,3月译《英国制度要览》,4月译《万国社会主义大会略史》、《各国警察制度》,5月译《俄国制度要览》,以后还译有《奥地利匈牙利制度要览》、《美国制度要览》、《奥匈国财政制度》、《德国官制》等。这样的学习和翻译,使我的宪政民主理念得以系统形成。我的另一动因是同盟会活动经费常常捉襟见肘,我只好用译稿卖钱贴补会用。

革命三策与同盟会中部总会

1910年5月,广州爆动失败孙逸仙逃到日本,我前往他的住处商议今后的行动方针,不料孙却说同盟会已取消矣,有力者尽可独树一帜。在此情形之下,谭人凤邀集赵声、张懋隆等十几人在我寓所寒香园开会,讨论革命进行方略。我提出“革命三策”:

上策:中央革命,联络北方军队,直取满清首都北京。

中策:在长江中下游各省同时举义,先成立革命政府,再北伐。

下策:在边疆地区起义,逐步向内地扩展。

大家讨论的结果是上策太不容易,下策不济事,应以中策为宜。同时,为推进长江流域各省的革命,准备筹建同盟会中部总会。

为了贯彻这次会议的战略部署,1910年6月,我从日本回国在上海定居下来,进入于右任创办的民立报馆工作并着手同盟会中部总会的筹备工作。11年7月31日,中部总会在上海成立,共有长江流域各省和陕西33位代表与会。为了避免孙逸仙式的独裁,我提议中部总会实行合议制,不设总理职务。我任五干事之一,负责统筹协调、发展组织、筹措经费,联络各地革命力量等工作。中部总会原计划1913年全国大举,但因四川局势日益紧张,遂决定于1911年10月、11月间起义,要求长江流域及四川、陕西迅速作好准备。10月初,正当我计划前往湖北主持起义,谁料还未启程,武昌起义已然爆发。

两部约法

武昌起义既已打响,我立即派遣谭人凤前往武昌,自己则策划长江流域其他地方响应。武昌是四战之地,易攻难守,粮饷不济,必须攻取南京建立临时中央政府并夺江南诸省以制天下。10月28日,在黄兴的力促下,我与他来到武昌,我力主先建立一个中央临时军政府,在外交上取得交战团体的合法地位,并准备举黄兴为军政府都督,被黄兴拒绝而作罢。随即,我与日本法政大学同学,湖北咨议局议长汤化龙一起,起草了《中华民国鄂州临时约法》,后由军政府都督黎元洪颁布。《鄂州约法》是中国现代史上第一部确立三权分立原则的民主宪法,是后来的中华民国《临时约法》的蓝本,重要性不言而喻。

1911年12月2日,徐绍桢率江浙联军攻占南京,我力主在南京建立中华民国临时中央政府的主张得以实现。

1912年2月12日,满清王朝颁布退位诏书,这个存在了268年的王朝终于覆灭。民国既成,倡导了十多年的君主立宪偃旗息鼓,仁所追求的民权的立宪政体有了实现的可能。当今之世,民权的立宪政体主要有美国的总统制和法国的责任内阁制。仁以为,中国深受王权专制之害,要想中华民国长治久安,民权永固,政体最好是英法两国的合体,即实行总统不掌握实际权力的议会内阁制。

在中国这样的官本位国家,采取总统制,一旦选出一位品性不端的恶人为大统领,想再换掉殊为不易。不如采议会内阁制,内阁在议会之下,且内阁为集体负责制,一旦发现内阁成员品行不善者,可随时更换,即使整个内阁为不良之人,也可以整体更迭而不至造成时局震荡,这就是行政力随时在立法权监督下的有益之处。

有鉴于此,在草拟《中华民国临时约法》时,我建议采取议会内阁制。这并非针对袁世凯或孙逸仙个人的防制法度,目的是让中华民国成为真正的“民有、民治、民享”的民主共和国而永世长存。

组建中国第一个现代意义的政党——国民党

《临时约法》规定必须在十个月内召集国会,制订宪法。在此期间,我们要做的事实在太多,首当其冲的是改组同盟会使之成为一个适应议会斗争的现代政党。我们以前是颠覆王权专制的革命党,现在必须是捍卫民主宪政的革命的党。以前是破坏,现在必须是建设。

民国肇造,同盟会不仅一夜之间成员暴增到几十万人,而且满清时期的暴力革命、党魁独裁、地下党思维和排斥异己的革命党特性并没有因民国宪政体制的建立而改变,党人“打天下坐天下”的想法甚嚣尘上,孙逸仙主持的民元三月的改组依然是维持自己党首独裁的老套路。

为了适应民国的宪政体制、政党政治和议会斗争,民元8月25日,中国同盟会与统一共和党、国民共进会、国民公党、共和实进会五党合并为国民党。国民党甫经成立,就废除了同盟会时代的党首独裁制,以党员选举组成理事会,理事长由所有理事互选产生。由于孙逸仙不认同国民党的创党理念,执着于党首独裁和二次革命,拒绝了礼让给他的国民党理事长一职,此职由我代理至今,我也成为国民党实际上的核心人物。

而以前清时代的立宪派为核心,袁世凯派系、黎元洪为首的湖北派系组成了政治立场相对保守的进步党,理事长为黎元洪。这样激进的国民党和保守的进步党两大党对峙局面形成,民国政党政治初步确立。

民国二年元月10日,袁世凯以临时大总统名义发布国会召集令,国会参众两院议员选举随即在全国展开。此前一天,我来到长沙国民党湖南支部进行选前动员,作了以建立政党内阁为主要内容的演说。此后近一个月,我在湖南、湖北两省作了多场有关议会政治的演讲。

在随后的大选中,国民党不负众望,在参议院获132席,众议院获269席,参、众两院都处于大幅领先地位,国民党内阁有望组成。2月6日,我即将由汉至沪与黄克强等人商讨国民党应如何应对国会选举后的国内政局,想到自己奋斗十余年的政治抱负即将得以施展,不禁豪气干云,即兴赋诗一首:

晓色侵江北,轻舟发汉阳。

潮声随岸远,山势送人忙。

大地风云郁,长途风雪降。

悠悠此行役,何处是潇湘。

最后的政见

我于民国2年2月18日抵达上海时,孙逸仙已于一周前率众前往日本寻求金援去了。自去岁10月国会选举开始以来,孙逸仙一直冷眼旁观,没有做过一个地方的辅选,没有发表过一次支持国会选举的演说。其实自同盟会成立以来,我们之间的政见就有巨大分歧,到了1910年更是行同陌路。孙逸仙刚愎自用,极具野心,并非民国可以依托之人。好在民国建立后,议会斗争、政党政治、责任内阁为国内各大势力之共识,北洋系将领也发表了《北方军人宣言》,表达了支持正式国会、保护人民权利的四点主张。

在沪一个月间,国民党当选的国会议员纷纷连袂来沪,与我商讨政见,我也渐渐形成了由国民党执政的治国大政见:

一、对于国体的主张:

单一国制;

责任内阁制;

国务总理由众议院推出,以促责任内阁之成立;

主张省县并为自治团体,有列举立法权。

二、对于政策之主张:

共有军政、行政、财政、交通、教育、司法、外交等共十条。其中有关行政的内容:划分中央地方行政,缩小省域实行二级制,省下直承以县。地方制中尤注重地方自治一途,使人民直接参与施行以重民权。

宪政体制在联邦制国家易于施行且不易反复,我之所以主张单一制,是基于此时现实的国情。武昌首义后南方各省纷纷脱离满清王朝宣布独立,时至今日,南北之间仍然分歧重重,加之列强环伺,俄蒙协定,国家有分崩离析之忧。主张省县并为自治团体,则是弥补单一制国家欲张民权之不足。且此仅为国民党一党之政见,民主国政治,需要最广泛的民意支持,非一人一党可一意孤行之。

1913年3月19日,即接袁电邀、即将北上与袁商讨国会内阁组建事宜的前一天,我信步黄浦江边,不知不觉来到曾战斗过一年的民立报馆,当晚与徐血儿长谈竟夜,畅谈自己十多年的革命生涯,畅叙自己的政治抱负,忧叹民国国基未固,民权不彰,时局艰险。临别之时,血儿把自己的担忧说了出来,他告诉我最近沪上谣言四起,所有内容都是有阴险小人欲对我下手,以阻止我推进国中的政党政治、责任内阁。对此我一笑置之。国民党组建以来,党内同仁也多有善意提醒我当注意小人于我不利。我置身民国初创,宪政肇兴,时难方殷而举国喁喁望治之际,明知前路艰险如临深渊,又怎能望而生惧止步不前?

辛亥之役一举推翻二千多年的王权体制,维系这一体制的重心被打破,眼下国内十八省各行其是,西方各国拒不与民国建交,日俄则虎视眈眈,蒙古也在蠢蠢欲动,伺机独立。更有甚者,在国家风雨飘摇、山河欲碎之时,有人却四处煽风点火,并欲出卖国权,结交外力,实现据国家为己有的野心。

如果此次北上能与袁达成共识,国会如期召开,宪法得以确立,则国基可固,民权可彰,国土可护,国家则可永世长存,这样的不世伟业,即使牺牲仁之生命,也当无所畏惧,慷慨赴之。

分手时,我脑中突然生出生离死别之念,我把这段时间成熟于胸,并已形成文字的《代草国民党之大政见》交到徐血儿手上,嘱他待我离开后公布于天下。

我是3月20日晚10时45分左右中枪的。我在黄克强、于右任陪伴下来到上海沪宁车站准备登车北上,正过检票口时,突遭奸人自背后施枪,弹由腰上部入腹下部。

我自感命不久矣。然自1904年10月开始的《我之历史》的记叙因忧革命事业的秘密暴露于1907年4月停笔,此后再无记录。我一生致力于中国的宪政事业,而中途殒命,心有不甘,死有余恨。为使吾志有后起之人,特简述我的一生,望后来者循着我的血迹,完成我未竟之业。

我今遽尔撒手,母老子幼,我把家小托付给黄克强,望他替我尽孝道履父责。

我心念在兹的民国,随时会置身风暴之中,我把她托付给袁大总统,惟愿他开诚心,布公道,护民权,立宪法,固国基,使人民世代得享民国之福。

若如上愿,则仁虽死无憾矣。

(本文由黎建君先生代笔,并授权在“昨日银行”首次发布。这不仅是一篇历史人物的生命复建,更是一场跨越时空的信念传递。文字沉静有力,结构分明,既见史识之深,又见人格之光,将宋教仁先生作为宪政先驱的生命理想,呈现得沉郁、明亮而不失温度。

对于“昨日银行”而言,这不仅是一份历史人物生命册的珍贵内容,更是平台“制度即产品”理念的具体体现——我们不只保存记忆,更在重建公共信任与数字时代的权利秩序。

谨以此文,向宋教仁先生致敬!也向黎建君先生致意!)

Pray

"When you pray, be honest. God knows the truth anyway."

Leave the first pray!